このような悩みを解決する記事です!

ブログに掲載する「引用」はどうやったら良いの?

ブログを書いていると、ほかのサイトを引用して記事を書くことが多いです。

しかし、どのように引用すれば著作権などの侵害にならず済むのでしょうか?

引用が妥当なケース・守るべきルールを知り、クリーンなブログ運営を心掛けてください!

正しい引用方法を学んだら、収益化がしやすいブログ運営方法も学んでいきましょう。

ブログで月5万円稼ぐアフィリエイトの始め方9ステップを解説!

上記の記事を参考に、月5万円稼ぐ方法を実践してみてください!

引用とは?

引用とは、

著作権法で定められたルールを守り、他者の著作物をブログに掲載する行為のこと。

NGな行為は、他社の著作物を自作のように引用することです。

引用する際に満たすべき必須条件4つ

では、引用する際に満たすべき必須条件はなんでしょうか?

以下に示す4つのルールをしっかり把握しておきましょう!

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければいけません。

引用:著作物が自由に使える場合|文化庁

(1)他人の著作物を引用する必然性があること

(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日「パロディ事件」)

簡単に解説します。

①:他人の著作物を引用する必然性があること

1つ目の「他人の著作物を引用する必然性があること」ですが、

客観的に見て「ここで引用することは当然だな」と必然性を感じられるか、どうかです。

客観的なデータなどを引用することで、読者の理解度を深め、自分の考えをより浸透させる際には引用として適しています。

②:自分の著作物と引用部分とが区別されていること

2つ目の「自分の著作物と引用部分とが区別されていること」ですが、

引用部分が記事と区別されて分かりやすくされているか、どうかです。

ブログの場合は、上記のように引用する本文とその引用元がセットで記載できます。

先ほどの「引用する際に満たすべき必須条件4つ」を記載する際にも利用しました。

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければいけません。

引用:著作物が自由に使える場合|文化庁

(1)他人の著作物を引用する必然性があること

(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日「パロディ事件」)

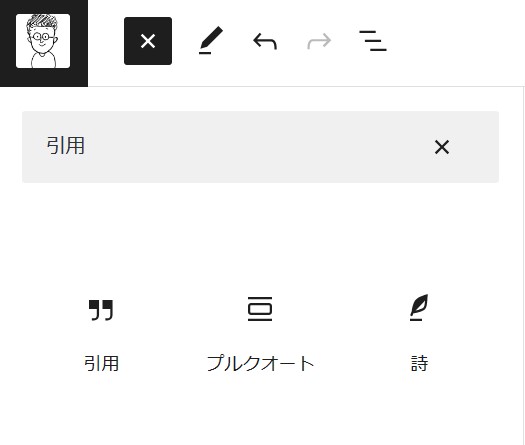

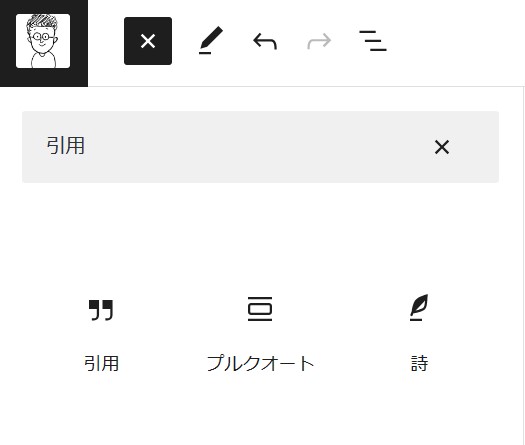

有料テーマを導入している場合、画面左上の「+」のボタンを押して、「引用」と検索窓に打ち込むと使用できます!

③:自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること

3つ目の「自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること」ですが、

これは、ブログ記事の大部分が引用元の記載で満たされていないか、どうかです。

引用部分はあくまで補足で、自分で書いたブログ記事が9割になるよう執筆していきましょう。

引用はあくまで「読者の理解を深める」サポート役です。

④:出所の明示がなされていること

4つ目の「出所の明示がなされていること」ですが、

これは、引用元を記載しておけば問題なしです。

「引用:○○」のように記載しておくだけでクリアできます。

著作権侵害で脅かされるリスク3つ

もし、著作権の侵害をした場合どうなるのでしょうか?

ここでは、著作権侵害で訴えられた場合のリスクを取り上げたいと思います。

著作権侵害で脅かされるリスク3つ

順番に解説します。

①:損害賠償を請求される

著作権を侵害すると、損害賠償を請求される可能性があります。

第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

引用:著作権法|e-Gov法令検索

②:刑事罰を科される(罰金や懲役)

著作権を侵害した場合、刑事罰を科されることがあります。

もし、著作権を侵害して告訴されると、以下のような刑事罰を科されます。

- 最大10年の懲役

- 最大1,000万円の罰金

これらは、著作権法第119条で規定されている罰則です。

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用:著作権法|e-Gov法令検索

もし仕事関係で著作権の侵害をした場合、会社にも罰則が科されます。

その額は最大で3億円です。

著作権侵害は決してしないようにしましょうね。。。

③:ブログ削除を求められる

著作権を侵害すると、ブログ削除を求められます。

これは著作権法第112条で、著作権を侵害された人は「差止め」ができるためです。

第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

引用:著作権法|e-Gov法令検索

これを知って、「引用したデータを削除したから問題ないや!」と思っていてはダメです。

ブログ削除は今までの苦労が全て無駄になるため、大きなリスクになります。

著作権侵害を甘く見てはいけません。

ブログの「引用」の正しい書き方3つ

引用はルールをきちんと守って行わないと、多くの悪影響が出てしまいますね。

ここでは、ブログで正しく引用を行う方法について具体的に解説します。

ブログの「引用」の正しい書き方3つ

順番に解説します。

①:「blockquote」を使用する

一番簡単な方法は、「blockquote」タグを使用することです。

やり方は、画面左上の「+」をクリックし、検索窓に「引用」と打ち込むと「”引用」と出てくるのでクリックします。

すると、下記のように「引用する文章とその引用元」を記載できる装飾が現れるので記載していきましょう。

②:引用元を明記する

簡単に引用元を明記してもOKです。

③:書籍名・著者名を記載する

書籍の文章をブログに引用する場合もあるので、「書籍名と著者名」と引用元として記載しましょう。

特に決まった引用表現はありませんが、この2つを記載しておくのが一般的です。

引用を用いた3つの例をご紹介

ここからは「引用が妥当な例」を3つご紹介します。

引用が妥当な例

順番に解説します。

①:歌詞の一部を引用した掲載

歌詞の一部を引用した掲載は妥当な例です。

例えば、「高ければ高い壁の方が登ったとき気持ちいいもんな。」というフレーズを引用して、苦しい時期を乗り超えられたときに大きな達成感って湧きますよね。

という引用であるならば問題ありません。

しかし、営利目的でコピペして掲載するのは絶対ダメですよ。

訴訟が起きたり、Googleからペナルティーを受けることもあります。

引用する際は一部のみで、自分の考えをセットにすると良いです!

②:Webサイトのスクショの掲載

Webサイトのスクショをブログに掲載するのも引用が妥当な例です。

例えば、サイトの登録手順をスクショを用いて説明するときなどですね。

アフィリエイト商品を売る個人ブロガーは画像を用いて分かりやすく解説したいので、この点は安心して掲載してください。

NGなのはスクショを集めて切り貼りするだけのパターンです。

これは引用に該当しないので注意が必要です。

③:本や文献、データの引用

本や文献、データの引用も妥当な例ですね。

例えば、日本の社会人の平均勉強時間はたったの6分なんです。という主張にエビデンスを加えるためにリンクを貼って引用します。

引用:統計局ホームページ/平成28年社会生活基本調査 (stat.go.jp)

上記のリンクに飛ぶと、総務省統計局のページに遷移するので「しっかりした根拠を持って言ってるんだな。」ということが伝わりますよね。

ここでのポイントはユーザーに納得感を持ってもらうために権威のあるサイトを引用するということです。

総務省のサイトは国が運営しているので、ユーザーも納得して話を聞いてくれますよね。

本や文献でも同じことが言えるので、ポイントを押さえて引用してみてください。

NGなのは丸々コピペして自分の主張のように引用することです。

これだと著作権違反で訴えられる可能性があるので、絶対に辞めてくださいね!

続いて、引用には該当しない例をご紹介していきます。

ブログで画像を使用する際の注意点4つ

以下では、ブログで画像を使う際の注意点を4つ解説します!

トラブルを防げるので、チェックして対策をしておきましょう。

ブログで画像を使用する際の注意点4つ

順番に解説します。

①:素材サイトにある規約をチェック

無料の画像サイトの解説をしているときに何度か注意書きしていますが、画像サイトにある規約は必ずチェックしましょう。

- エディトリアル(新聞や本などの出版物)の画像編集

- 名誉毀損や中傷的な編集

- 商用利用OKだが、商品化はNG

著作権を侵害してしまうと問題なので、必ず確認してから利用しましょうね。

トラブルに巻き込まれないようチェックは必須です!

②:著作権フリー以外は引用表記にする

著作権侵害にならないように、必ず引用元を表記しましょう。

素材サイトの画像がロイヤリティーフリーなら問題ありません。

引用する際の注意点

- 引用する理由がある:必要がない引用をわざわざ使用しない

- 引用ばかりの記事にしない:引用はあくまで補足

- 引用元を正確に記載:サイト名・URL

③:クレジット表記は必要か?

クレジット表記は「著作権表示」「コピーライト表記」ともいわれ、著作権者名をイラストや画像と一緒に記載することを指します。

利用規約によっては、サイト名や配布元のURL、写真の撮影者名、素材提供者名など細かい記載が必要なことも。

配布元や著作権者のURLにアクセスできるよう求められることもあります。

④:改変はできるか?

改変とは、素材を自分で編集することです。

文字を書き込んだり、必要な部分のみを切り抜いたりするのが改変です。

また縦横比の変更、色や明るさの変更、他の画像と組みあわせることも改変です。どの改変が禁じられているかは配布元によって異なるため、それぞれの利用規約をしっかり読みましょう。

ブログの引用に関するよくある質問5つ

最後にブログの引用に関するよくある質問に回答していきます。

①:正しい引用のやり方が分かりません。

正しい引用というフォーマットのようなものはないですが、引用元のリンクを掲載していれば問題ないことが多いです。

ただし、もし訴訟が起きた際のことを考えて事前に引用元に相談しておくのもいいでしょう。

大体のサイトはお問い合わせフォームがあるので、許可が得られれば堂々と掲載していきましょう!

②:画像を引用したい場合はどうすればいいですか?

画像を引用したい場合も基本的には引用元のリンクを掲載していればOK!

画像を切り取って自分のサイトに貼ったら、引用元をその画像のすぐ下に掲載しておきましょう。

③:同じ記事内に複数の引用をしても問題ないですか?

問題ありません。

ただし、引用しすぎると、オリジナルがないコンテンツと評価されてSEOが高まらない可能性があります。

あくまで補足情報として引用しましょう!

④:引用元の更新日は記載した方がいいですか?

掲載した方がいいでしょう。

2000年のデータより2023年の最新のデータを引用した方が信憑性が高く感じますよね?

時代の変化が激しく移り変わる現代では、更新日がいつなのか記載しておく方がベターです。

⑤:引用するときのタグは何を使えばいい?

htmlのタグで引用を知らせるタグは、blockquoteタグを使用します。

詳しいやり方はこちらをクリックしてください。上記で解説した箇所に飛びます。

まとめ

本記事では、ほかのサイトから引用する際に満たすべき必須条件などを解説しました。

引用をしっかり表記しないと、著作権侵害に当たるため注意が必要です。

月数万円を稼いでくれた「ブログサイト」が急に削除されたら大変ですよね。

手遅れになる前に引用元を記載し、著作権侵害のリスクから脱却しておきましょう。

場合によっては、引用のルールを守っていても、著作権の侵害として訴えられることもあるんです。

そのための対策として、お問い合わせフォームを設定しておくことです。

「Contact Form 7」をたった10分で設定する方法【お問い合わせフォーム】

上記記事を参考に「お問い合わせフォーム」を設定してみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。